Un grupo multidisciplinario de investigadores, entre académicas y activistas, presentan el informe “Y ese lucero eres tú… desapariciones de mujeres en el estado de Guerrero y sus nexos con otros crímenes sistémicos” que, entre otras cosas, expone las grandes omisiones y sesgos de las investigaciones oficiales

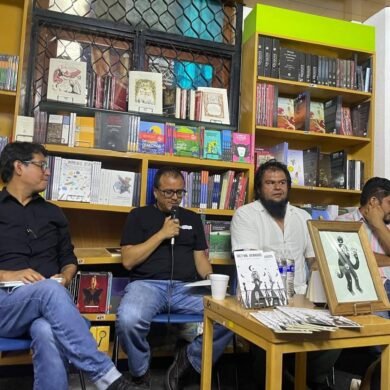

Texto y foto: Beatriz García

Chilpancingo

Viernes 17 de octubre del 2025

De la desaparición de 14 mujeres entre el 2012 y el 2022 originarias Taxco, Iguala, Chilpancingo, Acapulco y estado de México, en cinco de ellas hay una gran similitud, se conocían, de acuerdo con los hallazgos que realizó el Equipo de Antropología Forense (EMAF) en una investigación con el propósito de, además de exponer la violencia estructural de género, mostrar las fallas críticas de las instituciones gubernamentales, que estriban en omisiones, sesgos y desestimación de contextos previos de violencia.

El equipo que realizó este diagnóstico es multidisciplinario. El colectivo presentó un informe de sus hallazgos este jueves en el auditorio del Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales (CIPES), en Chilpancingo, que llamaron “Y ese lucero eres tú… desapariciones de mujeres en el estado de Guerrero y sus nexos con otros crímenes sistémicos”. El grupo académico involucrado forma parte del cuerpo académico Diversidad y Estudios de Género, del CIPES.

En el evento estuvieron además de las integrantes del EMAF, académicas y estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) y activistas de organizaciones feministas, como Aliadas por la Justicia.

La presentación del informe a cargo de la doctora en Estudios Latinoamericanos, Elisa Niño Vázquez, se centra en la revisión de 14 casos de la desaparición de mujeres, ocurridas en Guerrero, donde ubicó patrones estructurales de violencia de género, con el objetivo de aportar a la comprensión de la sistematicidad de los crímenes y la conexión intrínseca entre las violaciones de derechos humanos que sufren las mujeres en la entidad: feminicidio, trata de personas, desapariciones.

De los 14 casos de mujeres desaparecidas investigados –de edades de entre 18 y 41 años– solo ocho tenían carpeta de investigación, revela el informe.

Cinco de ellas fueron halladas sin vida, a tres más las entregaron a sus familiares durante el proceso de investigación y dos más están en espera ser entregadas. En todos los casos fallecidas.

Parte de las características de las mujeres de estos casos investigados, son mujeres cisgénero en relaciones heterosexuales, con educación trunca, madres solteras, trabajadoras precarizadas, y en más de un caso tenían más de un trabajo; solo una contaba con estudios profesionales.

“En las entrevistas los familiares nos comentan que nueve de estos 14 casos responsabilizan a las parejas, ex parejas o padres de los hijos de la desaparición de sus hijas. Diez de estos 14 casos presentaron violencia física, económicas, psicológica, cautiverio”, menciona la investigadora.

La investigación arrojó una articulación de violencia ejercida por la pareja o ex parejas y de la propia comunidad donde habitan, porque los habitantes son quienes vigilaban e informaban qué hacían las mujeres.

La desaparición es una forma de control y de venganza que refuerza roles patriarcales para castigar a las mujeres que reclamar algo, por incumplir roles o por el hecho de estar vinculadas con ciertos hombres o ciertos grupos delincuenciales, explicó la académica.

Las investigadoras observaron en algunos casos “dueñidad de las mujeres”, porque en uno de los casos la mujer se tatuó su cuerpo con el nombre de su pareja que pertenecía al crimen organizado, y en otro caso hubo un despliegue de una manta en la escena pública que incluía fotografías de varias mujeres que consideraban propiedad de integrantes de grupos criminales.

Sobre la búsqueda de mujeres, el informe arrojó que no son buscadas con vida, y cuando llegan a buscarlas con vida lo hacen cinco años después de la desaparición, aun cuando hubiera indicios de que las mujeres estaban vivas y era víctimas de explotación sexual o laboral.

Niño Vázquez indica que con la desaparición desaparece todo. Por ejemplo, si hallan el cadáver de la víctima cierran la investigación sin concluir qué y cómo pasó su desaparición y homicidio.

Otro de los grandes aportes de este informe es profundizar cómo se conectan las violencias que con regularidad son desconectadas en los procesos de investigación de las instituciones.

“Hay que construir evidencias forenses de violencia, y esa es parte de la información forense, qué estaba pasando antes, qué rodeaba esa vida. Preguntarnos si las carpetas de investigación permiten ver esa reconstrucción, además de las fallas en las unidades de análisis, la desconexión entre fiscalías que investigan casos de trata de personas, de feminicidios”, agrega la investigadora.

Rasgos sobre Guerrero

Guerrero, de acuerdo con las científicas sociales que realizaron esta investigación, tiene antecedentes históricos de desaparición forzada, además hay dos hitos en los 10 años en que se desarrollan estas 14 desapariciones de mujeres y que cambia la configuración de la desaparición.

La primera, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala el 26 y 27 de septiembre del 2014, y el segundo, la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. En este territorio, además, hay dos Alertas de Violencia de Género (AVG), una por violencia feminicida y la otra por agravio comparado.

Otro aspecto importante que plantean considerar es la transformación del crimen organizado en el territorio, y en Guerrero se identifican entre 12 y 18 de estos grupos donde confluyen interese económicos, políticos y criminales.

Y que Guerrero tiene un 16 por ciento de los sitios considerados con altos en homicidios a nivel nacional. Alrededor de estos sitios, además, hay otros más con altos índices de violencia. Un último aspecto que tomaron en cuenta las investigadoras es que 66 por ciento de mujeres de Guerrero viven en pobreza.

¡Porque vivas se las llevaron vivas las queremos!

Luego del informe, las doctoras e investigadoras de la Uagro, Rosa Icela Ojeda Rivera, Olimpia Jaimes López y Claudia Rangel Lozano puntualizaron en los hallazgos.

Ojeda Rivera mencionó que el ejercicio destila el dolor de las víctimas y las familias, porque hay un duelo abierto del que cuesta hablar. A la investigadora los resultados le producen, a la vez, vergüenza por vivir en un Estado, que incluye a Guerrero, donde la desaparición tienen una larga historia y naturalización.

Para la investigadora, el informe muestra miradas múltiples: la de las víctimas y su dolor; la de los colectivos y colectivas que acompañan a las víctimas en este camino, y la de una parte de la academia, la comprometida con estas causas y problemáticas.

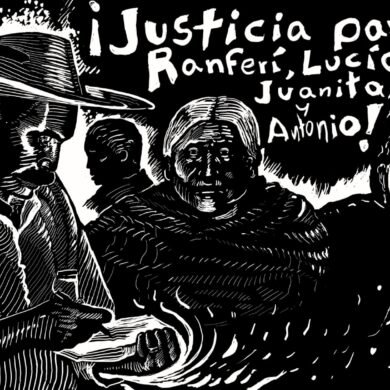

La socióloga feminista Olimpia Jaimes reconoció a la defensora de derechos humanos Yoltzin Martínez Corrales, quien busca a su hermana Yatzil Corrales, y ha llevado a la acción su exigencia de que las autoridades realicen búsquedas de las mujeres con perspectiva de género.

La investigadora cuestionó por qué si existe un marco jurídico normativo internacional, nacional y estatal que tipifica la violencia feminicida, prevalece la desaparición forzada de mujeres, “¿por qué nos siguen asesinando y por qué se siguen cometiendo contra nosotras estos y otros atroces delitos?”.

Destacó que el informe de la EMAF es lúcido y esclarecedor de la problemática con anclaje de referencias históricas y mapas.

La académica Claudia Rangel resaltó como parte de las conclusiones que les han arrebatado el futuro a las niñas y a las mujeres, y que el informe deja serias y dolorosas lecciones de lo que se vive en el país en este siglo.

Es un “México feminicida”, sentencia.

Citó a la antropóloga e investigadora, Laura Rita Segato, al mencionar que esta forma contemporánea de territorialidad en red es un dispositivo a través del cual las sujetas son atraídas a la pertenencia reclutadas y marcadas.

Mencionó que las omisiones de las autoridades exhiben por un lado la deshumanización que se hace de las mujeres, no solo por parte de los perpetradores, también por las instituciones encargadas del esclarecimiento de los casos.

La sistematicidad de la desaparición forzada de mujeres en Guerrero y en México, agrega la académica, plantea un panorama grave con respecto a la convivencia y complicidad entre autoridades y criminales.